文学贸易

在时代的阴影下沐浴阳光

“我把文章比作一只鸟,它在空中飞翔,不在乎人们走哪条路!我从小就在路边捡拾残羹剩饭,不能说我对食物挑剔有过程,无规则。”黄永玉在《武丑江狼》系列第一卷《朱雀城》中写道。

“无忧河”,一条没有忧愁的河。黄永玉家乡的上游有一条“乌商河”。他将其改为“吴丑河”,并借河写“我所经历的、所见的、所经历的”。它不是历史,也没有年表。他不精心选择人物和结构,也不选择或丢弃所有的经验,但他在落笔时创造出精美的布局。

“黄永玉有一种生活态度:不拒绝,不选择。所有的事物和经历都会成为滋养他的东西。”复旦大学教授张欣欣说。据与黄永玉相识三十多年的作家、记者李辉介绍,黄永玉一直在通过雕塑和绘画“培育”其艺术生涯中位居首位的文学,以及他的艺术修养和绘画感。也被融入其中。 “一个人活在当下,却在写现代文学的小说。”

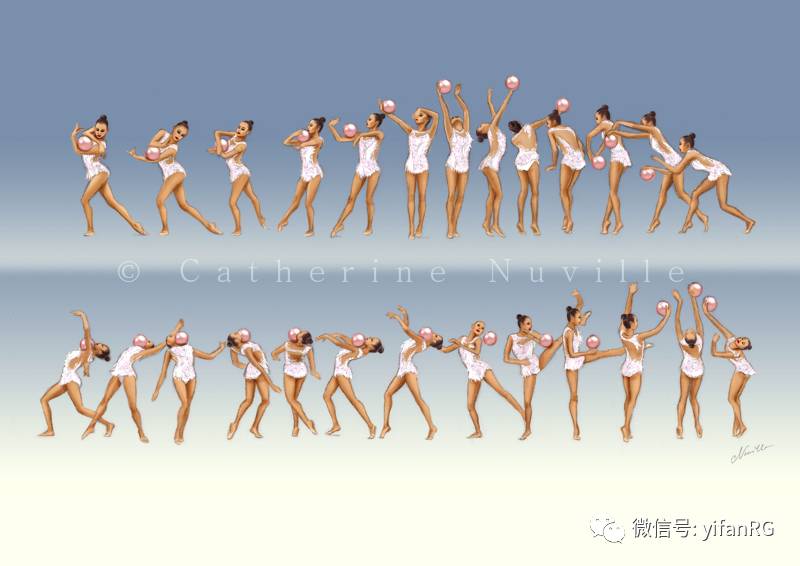

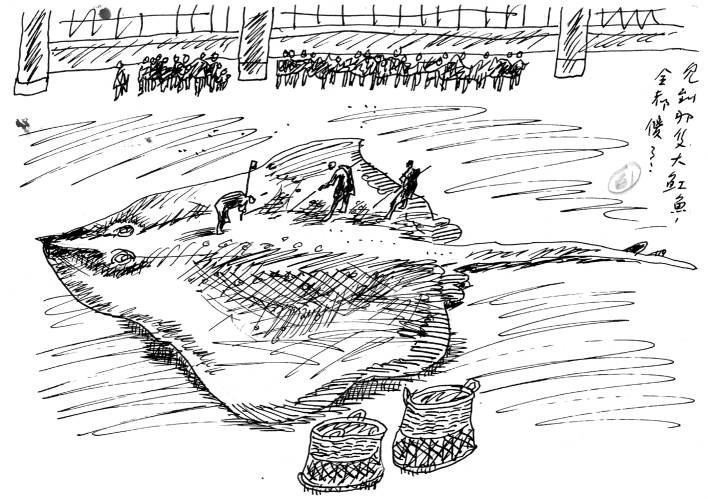

黄永玉插画作品

“读黄永玉的书,会发现一个人一直生活在伟大时代的阴影下,仍然可以晒到自己的阳光。”李辉说。黄永玉曾坦言,“悲伤浪费时间,有的人因此失去半条命。把悲伤当诗会更容易。”

他写了很多诗。 “文革”期间,他在“牛棚”里给妻子写下《老婆,别哭》——“你心里充满了焦灼的喜悦,像一个阿拉伯姑娘,抱着被子,只露出两只眼睛,分享着但当我读到巴尔蒙特的诗《我来到这个世界是为了看太阳》时,我想起了黄永玉的过去,盖上被子哭了。写下你记忆中闪耀的事情。

这可能要归功于同样在文革期间受到批评的表弟沉从文在街上经过他身边时对他说的一句话:“冷静”。另外,还要有一些固执和任性。

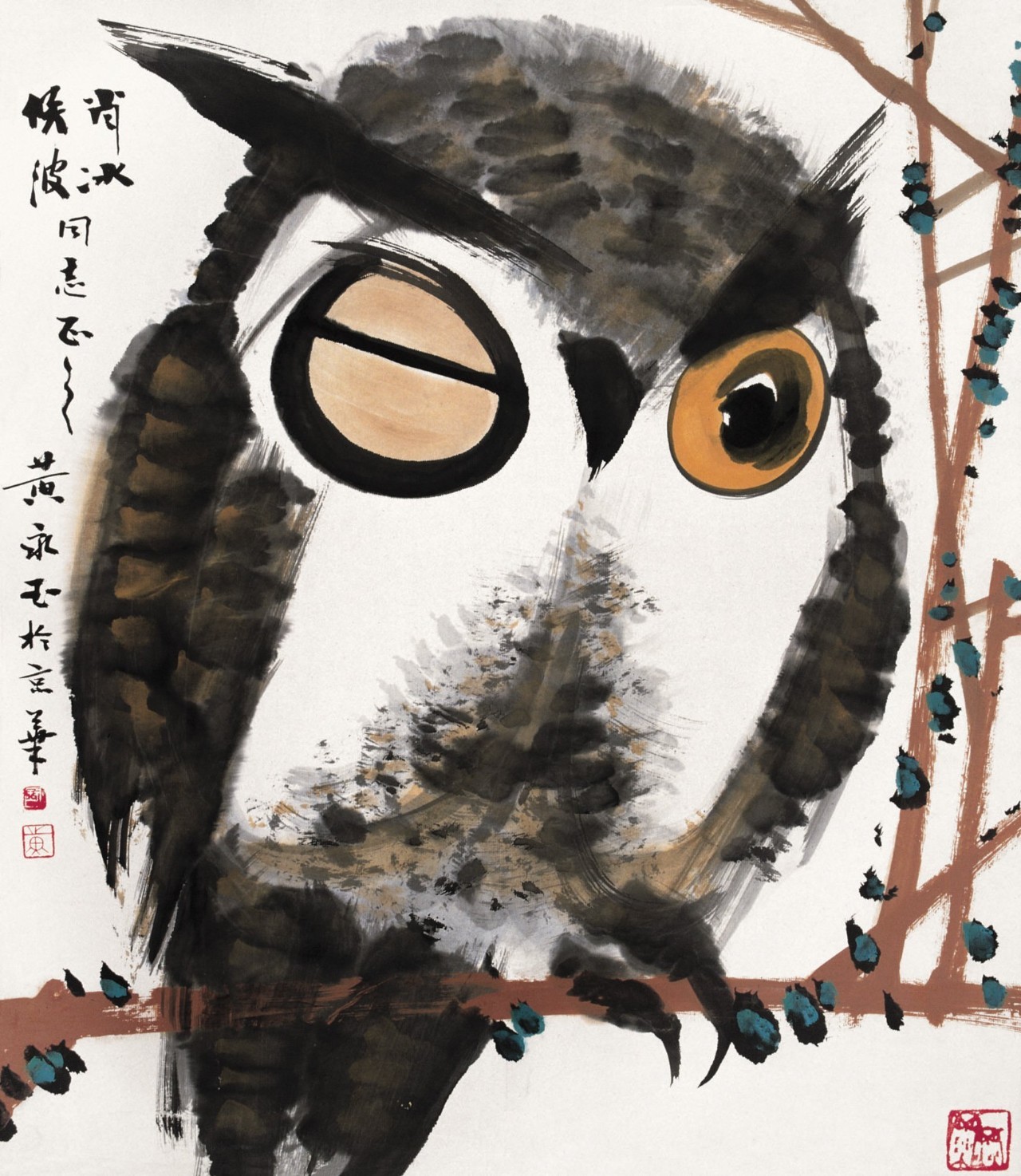

黄永玉画的猫头鹰《视而不见》。

正如他将鸟比喻为鸟一样,他也喜欢画空中飞翔的动物。他在百科全书上读到,一只猫头鹰一年大约可以吃掉一千只老鼠,为人类节省一吨食物,于是他画了很多只猫头鹰,并根据画的数字刻上了“一吨”和“五吨”。然而,1966年和1973年,他因喜爱猫头鹰而两次被烧伤。当时,对猫头鹰视而不见被过度解读为“仇恨无产阶级文化大革命和社会主义制度”的证据。

四五十年过去了,视而不见、不再惹事生非只是猫头鹰的习惯,但黄永玉依然热爱猫头鹰。不纯真,只是经得起打磨。他画的猫头鹰幸存于那个时代,现藏于福建泉州海外交通历史博物馆。

居住于闽南地区

浪子走过八年炮火

随着今秋《武丑江流浪汉·八年(中)》的出版,除了猫头鹰,黄永玉插画中泉州的东西楼、试剑石、老君岩也回归了。泉州又融入了老泉州的古老血脉。

1937年春,黄永玉独自离开家乡凤凰城。这个13岁的男孩本应在厦门集美学校安静地学习。但那年冬天,抗日战争爆发,黄永玉也随学校迁往安溪。这就是少年“浪荡子”漂泊生活的开始。 1940年,他流浪到德化,一年后又流浪到泉州老城,又流浪到仙游、赣州、梅县。到了1945年日本投降的时候,在整个漂泊的八年里,战争炮火的声音就是这个男孩转变的背景音。

这条奔跑的路径,在《八年》的扉页上以手绘地图的形式绘制出来。黄永玉在一旁写道:“哈哈!这八年了!”年轻人并不是不懂悲伤的感觉。除了“可爱”之外,黄永玉的儿子、香港画家黄黑曼曾表示:“作为一个流浪者,我的父亲本来应该过着悲惨的生活,但他对泉州充满了感激之情。”

黄永玉手绘作品《泉州东西塔》。

因为黄永玉的文学艺术创作是在泉州六年期间开始的。在安溪开始木刻,第一幅作品《完》发表于《大众木刻》;到泉州时,他在“野战总队”有一个美术工作室,领导王槐支持他印制第一本画册——木刻集《闽江烽火》。一个流浪者,一本薄薄的木刻集。他家破人亡,国家危难,漂泊不定,但他对艺术的赤诚之心却在泉州老城找到了支撑。

这种支持也得益于黄永玉结识了李叔同、妙岳和尚等传奇人物,以及西谷、蔡彬飞等地道可爱的泉州人。在这座发展于晋唐、曾经是世界上最大港口之一的古城里,那个浮萍般飘浮的无知少年,在独特的魅力下,逐渐蜕变成一个气质自由奔放的年轻人。民俗风情。他对艺术的理解过程,融入了他在泉州老城度过的六年时光。

《八年》中,出生在西南腹地、走出大山的青年张虚子来到泉州,吃了“一口海”的“蚝煎”(蚝煎),也尝到了多民族文化的交融。 《海边走鲁》的人文风情。黄永玉还通过徐子这个自传式青年,带出了一群有血有肉的20世纪40年代泉州人物。

“泉州充满了情怀,可以慢慢欣赏。”当刚到泉州的张虚子被热汤炖鱼迷住时,泉州报社编辑张仁熙说道。很多年后,在黄永玉的《八年》里,这种浓郁的冬日弄堂味道依然温暖。

再次回到家乡

不要轻视青春的激情

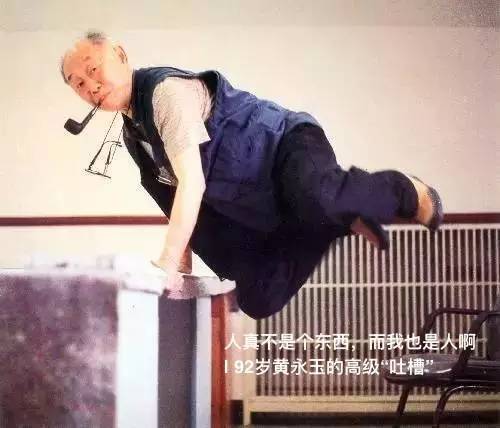

今年,黄永玉已经92岁了。他记忆力很好,至今仍能回忆起少年时在泉州的朋友以及后来遇到的那群“老人”。那些关于第一幅画或某个木刻书法字母的往事,都是六十年代、六十年代的事。那是七十、八十年前的事了。

这些老人陆续离开,1930、1940年代的文艺风潮也随之落下帷幕。 2012年黄苗子去世时,他写了悼词。第一句是“苗子哥死了”,但“他严肃了几秒,想起了他温暖的笑容”。

他不回避吃喝玩乐等世俗之事,也不回避“操”“乳沟”。他也不回避谈论生与死:“当意大利或西班牙的人去世时,送葬队伍起立鼓掌送行,称赞他过着无愧的生活。”但黄永玉却觉得苗子哥有“一件大事”没有做过:写一本厚重而详细的回忆录。“大事和小事串在一起……真是有用又可爱。”预订这将是!这是一份多么厚重而重要的历史文献啊。”

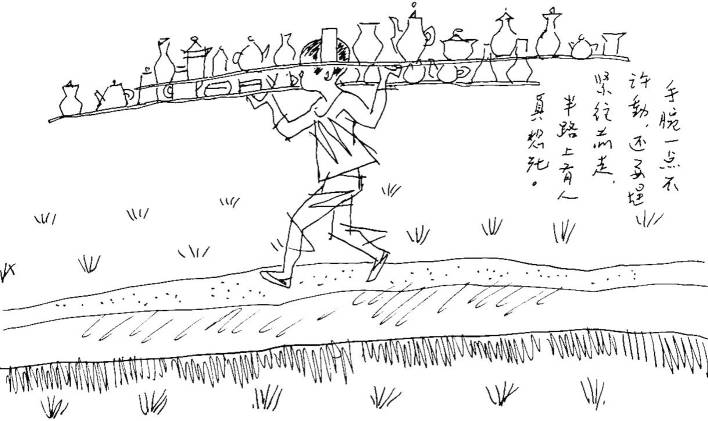

黄永玉手绘作品

当“我们身边的老家伙不多了”的时候,黄永玉开始滔滔不绝地写作。八十年前,年轻的黄永玉在安溪、德化、泉州等老城区度过的六年时光,在“老家伙”们的心中依然历历在目。从昔日的泉州到如今的福建第三大城市泉州市,这颗镶嵌在海上丝绸之路上的明珠经历了制度、风俗、风俗的变迁。如今,在这个曾经被称为刺桐的城市里,已经很难找到刺桐树了。

这是目前中国大多数城市不可避免的损失。在黄永玉目前居住的北京,他的另一位老玩伴王世祥早已失去了他在方家园胡同居住了80年的小院。 20世纪50、60年代的京城,黄苗子、于峰夫妇、张光裕、启功、沉从文、黄永玉等叔侄们经常在这里互相借书、谈诗画画。如今,往事如风。

黄永玉手绘作品

但泉州却因为这个漂流者而幸运了一点。让不少泉州人惊叹又庆幸的是,就连自己拼不出来的正宗泉州话,比如“小心”、“霸琼桃”,居然存在于黄永玉的脑子里。泉州也给老人回赠了一份礼物。今年7月,黄永玉晒出了《八年》中卷的插图,询问男孩记忆中的“试剑石”在泉州哪里,是否安全。泉州市民顺着地图,终于找到了惠安的忘川试剑村。黄永玉记忆中的摩崖石刻又回到了几代泉州人的视野。

这种相互扶持,是一个不顾世俗的老人与第二故乡之间的一点“牵挂”,而这一切都是因为他大半生都无法割舍的记忆。

1982年,黄永玉说服阔别凤凰多年的表弟沉从文回到家乡。理由是“三月,杏花盛开,细雨绵绵,杜鹃日夜叽叽喳喳,远近近远,哪里都不想去”。至于家乡泉州,90多岁的黄永玉也以文学的方式回归。原因可能是对他的一部漫画的信仰。那是一个稚气未脱的小男孩,坐在一块石头上,仰望星空。铭文是:“不要轻视年轻时感动过你的事情。”

扫一扫奖励给书评人一个可爱的?

▼

▼

▼

点击关键词即可查看往期精彩片段~

购买新京报书评周刊独家发售的《大家的小书》系列~

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.hezhongzy.com/html/tiyuwenda/6794.html