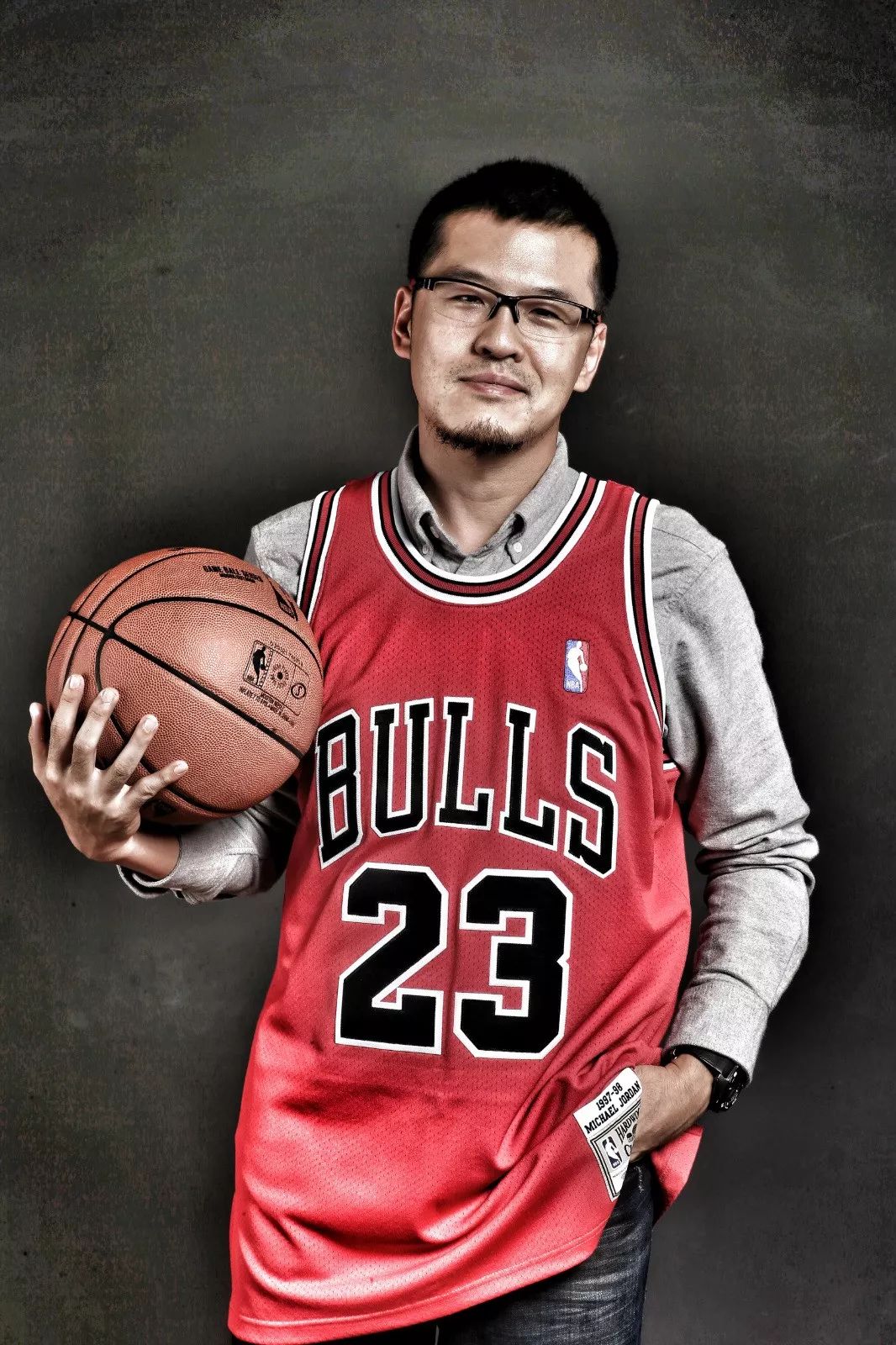

他是第一位陪伴姚明踏上NBA之旅的记者,也是最早赴美国报道NBA的国内记者之一;

篮球解说员、央视篮球解说顾问,解说上千场比赛;

他是一位自媒体作者。其公众号“杨一看秋”拥有170万粉丝,公众号头条文章超过10万篇;

他还是两个孩子的父亲,一个讲故事的爱好者,年轻时是北京最好的足球门将之一。

从1999年到2019年,他是中国篮球最有力的声音之一。但他三次被迫放弃理想,直到最后才找到了自己的路。

让我们走进杨轶,聆听他的成长故事。

▲成长之光 杨毅:为什么一定要跳出自己的舒适区?而不是尽自己最大的努力去做自己擅长的事情

3次放弃理想:

妥协不是破锅

但接受现实并继续努力

1、曾经是北京最好的门将之一,但由于缺乏天赋而被迫放弃足球运动员生涯。

很难想象,篮球解说员杨毅生命的前20年,他的生活全部都是足球。

杨毅出生于1977年,在20世纪80年代和90年代,中国足球仍然是亚洲的“霸主”。在足球氛围的影响下,杨毅的第一个理想就是成为一名职业足球运动员。

12岁时,杨毅代表北京小学生队参加全国足球比赛,获得全国第三名。当时,他是北京同年龄段最好的门将之一。

但后来教练告诉他:“你身高1.8米很难,而且你的手也比较小。参加现在级别的比赛还可以,但是当你成长到更高级别的比赛时,你就很难达到高水平了。只要努力学习就可以了。”

教练很负责。经过全家人商量,杨毅放弃了足球运动员的道路。

▲“门将”杨毅

2. 我梦想成为一名国际新闻记者,但我差点没考上大学。

虽然不能成为一名足球运动员,但杨毅仍然喜欢足球,坚持看足球比赛。然而,杨毅当时的理想变成了他想成为一名可以“穿越世界”的国际新闻记者(杨毅后来坦言,他当时其实并不知道世界是什么)。

高考那年,北京外国语大学(以下简称“北外”)来到杨毅所在的高中——北京汇文中学提前招生。

如果考上葡萄牙语专业,可以直接分配到中国国际广播电台,然后驻扎在葡萄牙首都里斯本,为期五年。这就是杨轶的理想。经过精心准备,杨轶在考试中名列第二。 “当时北外只招收了7个人,我排在第二位,所以我觉得应该没有问题。”

然而一个月后,北京外国语大学的通知上却没有杨毅的名字。杨毅的父亲赶紧来到北京外国语大学招生办公室。对方道:“综合考虑,杨轶不适合。通知已经发出了,没有办法更改。”

于是,距离高考只剩下一个月了,杨轶不得不重新拿起课本,疯狂复习。他后来回忆说,“当我回到教室,面对不知如何解答的数学公式,看到桌上凌乱的大学招生简章时,我一度以为那是我最黑暗的时代。”

他“力争上游”参加高考,但那一年杨毅的成绩刚刚达到北京本科水平,“一分不多,一分也少”。最后,杨毅来到了上海体育学院新闻系。

▲大学时期的杨轶

3.放弃足球20年,成为一家报纸的篮球记者

大学时期,杨毅依然喜欢足球。他是学校橄榄球队中唯一一个非足球专业的人。大学期间各大报纸发表的文章都是关于足球的。这时,杨毅有了第三个理想,成为一名足球记者。

大三时,杨毅得到了加入北京青年报体育部的机会。当时的《北京青年报》是全国平面媒体效仿的典范,被称为当时的“北京青年现象”。

但入报的条件是只能选择足球以外的体育项目,因为足球记者“爆满”。杨毅无奈,只能做出“妥协”——成为一名篮球记者。

当时,中国男足前往云南海埂基地集训时,曾有“八千尺录奔海埂”的传说。反观当年,报道CBA总决赛的记者只有5人。足球和篮球可谓“冰与火”。

采访中我问:“放弃足球的决定很难吗?”

杨轶坦言:“我很容易就接受了。”

“对于一个刚毕业的大学生来说,能够进入一家好的公司已经是非常难得了,如果还要进入自己喜欢的部门,可能不太现实,世界上没有那么完美的事情。”

三个梦想,三个“妥协”。杨轶曾在《理想时光》节目中说过,妥协不是破锅或者对不起自己,而是接受命运,继续努力。

“对于很多刚毕业的大学生来说,往往所做的工作并不是自己喜欢的,也可能不是特别擅长,但如果全力以赴,努力工作,绝对可以在这个领域扎根。”

如果你不知道自己擅长什么

先做手头的事

1999年加入《北京青年报》时,杨毅表示,当时他对篮球的热爱和理解远远不如足球。 “如果说我对足球的热爱和理解是100分,那么我对篮球的理解可能不是50分。”到达。”

“但我的性格是,如果我做了一件事,我就会把它做好,并投入所有的精力。”

走上篮球之路后,杨毅把全部心思都放在了篮球上。 “以前我每天晚上都会熬夜看英超、意甲等足球比赛,进报社后,我几乎不再看足球了。”

“我大学时写的文章都是关于足球的,但现在是关于篮球的。我每天出去采访,建立新的业务关系,并结识其他篮球记者、教练和运动员。

当时国内篮球相关的书籍比较少,所以我就让朋友从美国买书,回来补充。 ”

作为一名曾经的足球狂热者,杨毅已经五年没有踢球了。不过,让杨毅印象最深的还是刚入行时的“喝酒”故事。

当时,为了掌握更多的第一手信息,认识更多的“圈内人”,杨轶开始喝酒。 “当年体育媒体的记者都是这样过来的,该请人吃饭就请人吃饭,该准备礼物就准备礼物。运动员要喝酒,就得和他们一起喝酒!”

“打篮球的球员都是身高2米以上的大个子,他们喝多少你就得喝多少,痛苦也得你自己承受!”

“我24岁的时候是什么样子?很少在家,每天出差,一直和人喝酒,一直写。一顿饭喝了两瓶酒,不喜欢喝,我不能喝,但我还是得喝。”

采访中我问:“你什么时候喝得最多的?”

杨轶笑道:“没有最大的,我每次都是喝得最多的,几乎每次都喝到不省人事。”

在当时的篮球媒体圈,“喝酒”也许是与球员建立关系的一种方式,但绝不是唯一的方式。如果真想报道“翔实”的内容,就需要加强专业素养,多听、多看、多感受,与运动员进行心连心的交流。只有你足够专业,足够了解他们,他们才会给你你想要的。 。

当中国球员王治郅作为第一位进入NBA的亚洲球员来到美国达拉斯时,杨毅也在场;巴特尔进入NBA时,杨毅就在;当姚明被休斯敦火箭队选为状元秀时,杨毅就在场。易也在。

他成为唯一采访中国进入NBA的前三名中锋的记者。新华社资深记者徐继成这样评价杨毅,“他是中国第一代走出国门的专职篮球记者”。

▲杨毅在NBA现场解说

成功不是跳出舒适区

就是尽自己最大的能力做自己擅长的事情

2001年夏天,杨毅在赴美采访途中结识了中央电视台著名体育播音员孙正平先生。一次偶然的机会,孙正平发现杨毅擅长口才,便让他来央视“试一试”。

于是,从2003年开始,杨毅开始在央视讲解CBA,“当时没有人评论CBA,但我很珍惜”。 2004年,刚满27岁的杨毅成为中央电视台篮球解说顾问。这位昔日的足球狂热分子首次在篮球界站稳了脚跟。

1999年加入北京青年报体育部,2004年创办《篮球先锋》,2006年担任《体育周刊》副主编,2016年开始创业自媒体,包括担任《篮球先锋》的篮球解说员。央视和腾讯。顾问。

在近20年的“生涯”中,杨毅始终坚持一个原则,“做你擅长的事情,一直做下去。我擅长写作,能把一些东西简单地解释清楚,那我就做到了极致。”

“当你身处逆境时,不要惊慌,一定要坚持下去。我最喜欢的NBA教练——马刺队的波波维奇曾经说过,我们要做的就是严格执行我们的比赛计划,即使我们落后了,你也必须执行好计划,然后等待对手犯错,当对手身体素质下降,投篮命中率下降,神奇表演无法继续时,你的机会就来了。

“如果你惊慌失措,改变你的计划,改变你的比赛策略,不再做你擅长的事情,你就不再是你,球队的特色也会丢失。”

“励志演讲常说,人要不断跳出自己的舒适区。坦白说,我不同意。一个人能做好的事情并不多。你需要花费大量的时间并尽你最大的努力去做。绝大多数人在转行到另一个领域后,会发现你过去的成功、你依靠的经验、你建立的声誉、别人给予你的尊重都不复存在了。人生是一张单程票,不玩游戏就不可能重新开始。三四年后,我再也回不到生活的原点了。

“所以,当原来的机会允许你继续在那个领域继续做下去的时候,那就延伸、继续发展你的核心竞争力,继续提高你的成就。”

同时,杨毅还补充说,当你擅长的事情和你喜欢的事情不同时,你必须做出一些牺牲。

“在我20年的篮球记者生涯中,我见过太多20岁的孩子非常喜欢打篮球。他们梦想成为一名职业运动员,但不幸的是他们的天赋限制了他们。他们的天赋不允许他们这么做。”他们做到这一点,无论他多么努力,并不意味着他能在这个领域做得很好,无论他多么努力,并不意味着他能够真正提高自己的水平,无论他多么努力。工作,并不代表他有才华和前途这个行业。”

“所以这是两个完全不同的事情。我们每个人都喜欢做很多事情,但你要知道它是否适合把你的爱好变成职业。你可以喜欢它,它也可以成为你的爱好。但如果你想让它成为你的事业,让它成为你的事业,你必须更多地考虑它,因为你必须在这个领域建立你的生活。”

采访中,杨毅还提到了姚明。他是第一位陪伴姚明踏上NBA之旅的记者。

杨毅说:“姚明在整个职业生涯中所表现出的那种坚韧和对工作的投入是无法用任何言语来表达的。他24/7都渗透其中。他是我在各个领域和工作中的关键。”我一生中见过最努力的人,也是最有生命危险的人。一个人如果把这样的态度投入到工作中,我想他很少会失败。 ”

▲杨毅赛前解说准备材料

“关键时刻少想一点

我只关心是否有人读我写的东西。”

在篮球道路上走过了20年,杨毅说,“运动教会我的另一件事是心态,就是少想。”

杨毅有这样的感觉,是因为一个体育故事——中国体育史上著名的“十二大板”。

1961年世乒赛决赛,中国选手徐寅生对阵日本选手。比赛最后一球,对方封盖一球,徐寅生扣篮一球。最终他连续扣篮12板杀死比赛。这极大地鼓舞了中国队的士气,最终夺得团体冠军。

在回国后的汇报演讲中,大家都问他连续拿下12个大板时在想什么。

因为当时的“环境”,徐寅生说:“在第一页,我想起了祖国对我的重托;在第一页,我想起了祖国对我的信任。”第二页,我想起了人民交给我的任务;第三页,我回忆了毛主席对我的教育;第四页,第一板让我想起了周总理;第五届董事会让我想起了所有的领导人……”

演讲结束后,全场响起热烈的掌声。报告非常成功。

30多年后,杨毅拜访徐寅生老师时,问道:“当时你对‘十二大板’真的有这样的想法吗?”

徐寅生笑道:“一个真正的运动员,在这样的生死关头,谁还能想到别的?我只想着如何打好这个球,如何用这个球把对手打死,一切都与战术有关”

杨轶感慨道,“工作和生活也是一样,当你知道这是一个机会的时候,就永远不要过多考虑自己做得好不好。这些年我所做的一切,都是专注于具体工作中” ”。

“作为一名篮球解说员,我每次解说时都会思考如何更全面地讲解比赛,让观众更好地理解;当我写文章时,我会思考什么样的文字更能表达自己的观点。同时,也让读者更容易理解。”

采访中,杨毅还透露,自己虽然是“杨毅看球”公众号团队的创始人,但实际上完全是技术文盲。

“我也用Apple Air笔记本电脑,但是99%以上的功能我都用不了。现在那台笔记本电脑已经被我老婆拿走了,她说你用了太浪费了,我就给你一个简单的。我对技术有多无知?我也用iPhone,但我不知道如何使用Apple系统,所以我必须使用我妻子的帐户。下载东西。”

“我不知道怎么在电脑上下载东西,我真的不知道怎么做。当我用一个叫“迅雷”的软件下载时,我不知道怎么做,现在仍然不会现在我知道怎么做了,当我打开电脑时,我只做两件事:在线阅读信息,打开WORD文档并写作。”

“但我知道我会写。我知道,无论文字被打印出来印在报纸上,还是写在新媒体、微信公众号或其他媒体平台上,文字都是一样的,带来人们的阅读感知”都是一样的,文字所呈现的价值也是一样的,这是一切的基础,所以我只关心是否有人读我写的东西。”

采访的最后,杨毅讲了两个对他影响很大的故事。

“从2000年悉尼奥运会到2012年伦敦奥运会,我都进行了现场采访。给我印象很深的一件事是,中国的体育记者非常年轻。我去伦敦奥运会时已经35岁了,已经被认为是‘资深记者’了。

“欧美的记者,特别是美国的体育记者,年龄普遍很大,50多岁、60多岁的白发老人很多,他们干这份工作已经30多年了,大家都像每个人都可以像书一样讲述故事和经历,每个人的职业生涯都令人羡慕。”

“在一场篮球比赛中,我遇到了《波士顿环球报》的一位老记者,他82岁了还在做采访。加拿大女篮打比赛的时候,老人在采访运动员时说,‘你是比你妈妈快,但你技术不如你妈妈。事实上,这位老人在比赛时就已经在采访这位运动员的母亲了,正是这种精神让我对文字充满敬畏。”

“还有一年我去休斯敦采访,一位名叫弗兰克的老记者对我影响很大。这位老人在一线工作了40多年,曾获得美国最佳专栏奖六次。”

“他说,如果你的能力不允许你做出让世界记住的事情,那么你可以用你的笔,写下让世界记住的事情,这也是一种成就。”

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.hezhongzy.com/html/tiyuwenda/8206.html