电子游戏有很大一部分作为娱乐产品的基因,需要尽可能地追求大众化、主流的口味,以满足商业需求。但也有不少人找到了创作自由的平衡点,所以历来不乏个性鲜明、逆市而行的作品。其中,最好的代表自然是来自各个独立甚至地下游戏圈的开发者和他们的稀奇古怪的游戏。

然而,即使是在商业游戏领域,你也能发现不少喜欢耍花招的开发者。如果你有丰富的游戏经验,那么你一定经历过很多次这类作品,此时脑海中一定浮现出很多名字。相信须田刚一会出现在这份众多选手的名单中。

▲乍一看像是一位严肃的艺术家

虽然我可能不是这位天才制作人的粉丝,但我想在游戏圈里找到像菅田刚一这样的玩家应该不难。很多人是被他在游戏中奔放的性格所吸引,而另一些人则纯粹是被他的个人魅力所吸引。他总能在他的商业作品中加入许多让业界眼前一亮、充满浓浓味道的笑点。如果它与“无线电波”相匹配,就会对人们产生相当大的吸引力。

打工阶段:技能小考验

作为一个经常与“天才、好奇搭档、怪人、邪教”等词联系在一起的开发者,须田刚一虽然从未成为过任何超级3A项目的制作人,但他的表现却一直表现出色。毕竟他可以在主流市场上自由地表达自己,展现自己的个性。近30年来,他不断推出新的个人作品,足以证明市场对他的认可。

同时,也正是因为苏达多年来能够坚持自己的创作理念,才培养了一小部分但极其忠实的粉丝群体。他们非常欣赏这个家伙的作品,这相当体现了“明星制作人”效应在其中的作用。

苏达并不经常谈论和回顾他的早年生活。我们只知道他1968年出生于日本长野县上田市。据外媒一些记载,过去他与家人的关系并不融洽。因此,虽然他偶尔会怀念家乡的自然美景,但自从18岁离开并搬到繁华的东京后,他就一直不愿意再住在那里。

和很多个性鲜明的制作人一样,苏达从小就喜欢玩游戏。在接触到经典名著《异世界》后,他也立志成为一名修炼者。但由于我从未学过任何相关专业,所以我早期的工作经历比较混乱。他曾在世嘉担任平面设计师,也曾担任葬礼导演,或在朝日电视台担任负责图像制作的道具人员。但最终我慢慢稳定下来,成为了一名全职游戏开发者。

▲影响一代开发者的杰作

须田刚一是一位狂热的摔跤迷,多年来以将摔跤模因融入到自己的作品中而闻名。例如,在很多游戏中,角色都会被要求背诵前柔道选手、后来加入摔跤界的小川直哉的名言,或者直接在流程中加入摔跤场景。

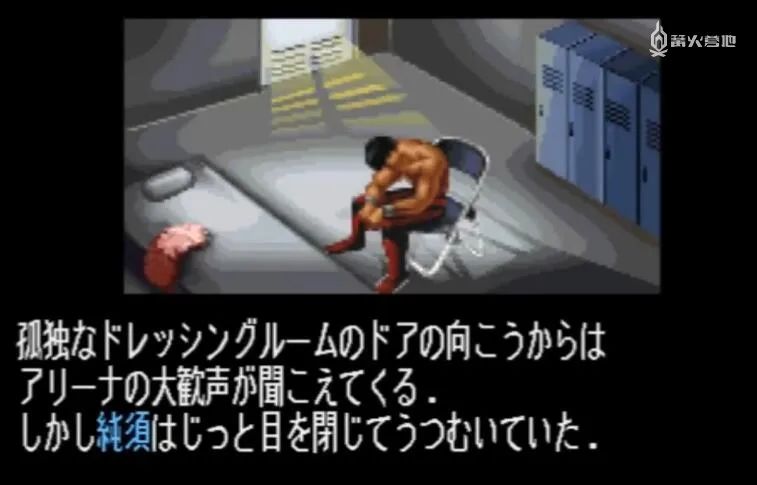

也正是因为这个原因,他作为导演和编剧的第一部作品也是关于摔跤的。它们是20世纪90年代初期在SFC平台上发行的《Hot Wrestling III FINALBOUT》和《Hot Wrestling SPECIAL》。前者只是一款标准的摔跤游戏,因难度不平衡而被诟病,但在后者的游戏中,须田突然讲述了一个在当时看来极其极端的故事。

简单来说,主角一路努力成为冠军,却遭遇阴谋和背叛。游戏最后甚至暗示主角成名后在自己家里持枪自杀(没有直接的画面描述)。作为行业新人,敢于写出这样的剧本,也算是苏达独特之处的初步展现。

▲人生巅峰,人生无爱.jpg

在后续的一系列作品中,苏达除了保留这种个人气质之外,还不断证明自己其实是一位全能型选手。他的作品并不反映特定的流派;他经常想到什么就做什么。例如《暮光综合症(Twilight Syndrome)》系列,这是一款后来在 PS 主机上发布并模仿原作《钟楼的呐喊》的横向卷轴点击式冒险解谜系列,开辟了新的探索之路。为他准备的领域。

在他的大部分个人作品中,苏达负责编剧和导演。他喜欢把控表演氛围、各种细节的表现、作品的剧情走向。而他古怪的故事想法,早在《热辣摔跤SPECIAL》饱受争议的结局中就得到了体现。在后来的这些以文字冒险为主的游戏中,他的个人写作风格得到了进一步的探索。

▲本作品采用了当时常见的现实生活拍摄素材。

两部《(暮光综合症)》电影,以及随后的衍生剧《月光综合症》,让苏达进一步拓展了自己在业内的资源和人脉。于是1998年,须田根据Ride的同名歌曲,在日本杉原成立了自己的公司——“Grasshopper Manufacture”。除了担任首席执行官之外,他还作为开发者、编剧和制作人活跃在游戏开发的第一线。

逐渐名声大噪

自从建立个人工作室以来,可见苏达越来越肆无忌惮。毕竟工作室虽然小(不到50人),但他是自己的老板。像他这样的人,怎么可能不让自己走得更远呢?

作为草蜢工作室成立以来的第一部作品,《白银事件》中须田依然亲自担任导演、编剧等重要职务。本作是20世纪90年代曾风靡日本市场的刑侦题材文字冒险游戏。讲述了在警察局恶性犯罪侦查科工作的主人公,在虚构的新兴城市“24区”遭遇离奇的连环杀人案的故事。

《银色事件》的玩法本质上仍是传统视觉小说游戏的“按键阅读”,但游戏中采用的叙事手法和UI界面设计体现了与同类作品的显着差异。游戏在呈现信息时,会根据故事的节奏结合大量的CG、动画甚至现场表演。各种特效和音乐在烘托气氛方面也相当考究。即使仅用文字和图片也能描述出生动、惊心动魄的场景。

▲游戏封面还强调了其UI特色

进入新千年,苏达的游戏题材、剧情、舞台逐渐包含了更多与欧美文化相关的元素。 PS2上发售的《白银事件》续作《花·日·雨》将故事地点移至南海的一座孤岛。游戏操作变得更加直观和主流,就连气氛也从之前游戏中隐喻的冷酷变成了与南海风景相匹配的阳光基调。

当然,这只是表面现象。事实上,游戏的表现比前作还要扭曲。

《花日雨》是工作室首次尝试使用3D引擎开发作品,也让须田养成了使用低清晰度、简单纹理的习惯。有点像卡通渲染,但两者还是有一些区别的。总之,从这部作品到他后来的很多作品,我们都能看到这种省工省钱同时强调“个性”的画面效果。

▲从这部作品开始,须田就表现出了作品风格的统一性。

2002年,须田担任原创故事和内容设计的《密歇根》上映。游戏以芝加哥密歇根湖西南附近为背景,讲述了一家名为“ZAKa TV”的电视台摄制组所遭遇的不寻常事件的故事。玩家的身份是球队摄影师,以此为契机,为游戏带来伪纪录片品质(参考:Cloverfield)。

本质上,你可以将《密歇根》视为一款第一人称动作游戏,但它的玩法并不是传统的探索/战斗,而是观看陪伴NPC的各种对话表演——毕竟,玩家的身份是陪伴摄影师。

游戏场景中充满了各种可以拍摄的“关键点”,玩家可以通过聚焦它们来推进进程。遭遇怪物后的战斗就交给了随行的记者。玩家要做的就是拍下自己打败怪物时的英姿。

其实简单来说,这是一种玩家无法攻击自己,间接指挥队友行动的机制,但不得不说,确实很有创意。

与须田负责的前几场比赛相比,《密歇根》具有最强的B级片气质。寄生虫的变异、危机时刻对人性的考验,时刻影响着玩家的身心健康。此外,这不仅仅是好奇和恐惧。 NPC的诸多莫名其妙的行为以及一些怪异而略带精神病的笑话证明了《密歇根》其实是一部典型的“搞笑”作品。

▲游戏既惊险又好奇,但也有很多搞笑的时刻。

以上基本上都是苏达的早期作品——对于大多数国内玩家来说比较陌生。毕竟,真正让他在国内成名的作品是与卡普空合作开发的《杀手7》。该游戏的开发权是通过须田的朋友兼个人游戏制作人三上真司的撮合获得的。是当年“NGC五连计划”的作品之一(不过后来也登陆了PS2平台)。

游戏的特色在于,玩家所扮演的杀手拥有7种性格——可以理解为多个可替换、性能各异的角色。玩家需要根据实际情况进行切换(但有些性格只能在特定流程中使用)。

你仍然可以看到很多奇怪的想法。比如敌人“天堂的微笑”多以自毁为战斗手段(暗指恐怖袭击),死后人格会变成袋子。玩家需要操作其他人物来回收它。复活。不过,因为只有某种人格加西亚才有复活能力,如果他不小心死了,那就游戏结束了。

▲酷看起来很酷,但是……不好玩

《杀手7》采用了第三人称移动和第一人称视角攻击的操作模式,与市面上常见的同类作品有很大不同。但毕竟是和大公司合作的项目,所以还是比“密歇根”容易理解得多。不过游戏仍然存在A键移动、B键转动、枪不能移动等尴尬的操作。再加上非常诡异的系统机制,导致评价两极分化。

值得一提的是,苏达在游戏界应该很受欢迎。除了三上真司之外,他也多次表达过对小岛秀夫的崇拜,两人私下也有着良好的友谊。后来,三上在《生化危机4》中藏了一把威力强大的《杀手7》手枪,作为这次合作的纪念品。

▲女性人格的武器与《生化危机4》中的一模一样

此后两人的关系并没有就此停止。三上在完成NGC五人射击项目后,曾考虑开发一款PS3的动作射击游戏。然而由于种种阻碍,这部名为《诅咒之影》的作品被推迟到了2011年。此时三上已经离开了卡普空,所以这部作品是以须田草蜢工作室的名义完成的。

该游戏由 EA 发行,融合了多部欧美邪教电影中的血腥、鬼魂和杀妖主题。还可以看到它也有很多《生化危机4》的影子。虽然不是很好,但是还是有一定纪念意义的,因为背后的团队涉及到很多知名制作人。可惜两人都忙于自己的事业,并没有找到机会再次复制这样的合作案例。

总的来说,除了《生化危机4》之外,当年三上所带领的NGC五局系列赛大部分都没有取得太大的成功。但即便如此,《杀手7》在“冲走”了一批对其麻木不仁的用户的同时,也为苏达在国内外树立了一批坚定的粉丝。

尤其是欧美市场。毕竟喜欢奇葩游戏的人从来不缺,所以从这款游戏开始,苏达才真正在这个圈子里闯出了名堂。

洋基队看到光剑时很高兴

事实上,直到2007年苏达职业生涯中最关键的作品之一《英雄不再》上映,他才得知《杀手7》被欧洲和美国的一批玩家奉为经典。美国。也正是从这个阶段开始,他作品中本来就很浓的“西洋味”越来越重,他进一步找到了“感觉”。后来很多粉丝熟悉的“SUDA51”就是Suda专门针对海外市场使用的别名。

据须达本人介绍,《不再英雄》的诞生得益于他上厕所时的一个想法。大概是为了纪念厕所里灵感迸发的美妙瞬间,游戏中的保存也是由主角上浴缸来完成的。

▲上厕所后保存文件其实很常见。

主角特拉维斯的武器是一把山寨光剑,它在游戏玩法上有效地结合了Wii的运动控制器“Wii遥控器/Joy-con”。简单来说,根据玩家持有Wii遥控器/Joy-con的角度,可以分为上/下攻击动作。它们分别代表快速的连击和强大的重击。对敌人造成一定伤害后,可以根据屏幕提示挥刀触发肢解表演。

另外,苏达还塞了一些私人物品,给主角加入了一些摔跤动作,也算是给实质上不是很丰富的动作系统加了一些花样。

在当时的公告期间,游戏强调通过电视购物购买的光剑并不可靠——它需要电池。虽然你偶尔可以拿起电池组或者花钱给它们充电,但更常见的方法是让玩家不断摇动 Wii 遥控器/Joy-con。这时画面中的主角会做出非常猥亵的动作,光剑电池也会恢复。

▲系列中最著名的场景

从性能上来说,这款游戏的流程可以让主角在开阔的场景中行驶,但地图其实并不是很大。游戏的过场动画大量参考了 20 世纪 70 年代和 80 年代廉价色情电影的质量,包括角色做作的言语模式和行为逻辑、听起来像异性恋晚期癌症的旁观和进攻台词等等。再加上一些特殊的镜头效果和过场动画中的雪花点,给人一种看过时的B级片山寨的感觉。

这次苏达在剧本中并没有玩太多神秘、意识流之类的花招。 《英雄不再》更倾向于是一部没有任何理由和逻辑的无厘头狂欢杀戮剧。主角参加一场杀手大赛,从第11名一路奋战到顶峰。那些阴谋和诡计更多的是战斗结束后的消遣。更令人难忘的是游戏中个性鲜明的角色。

但不得不说,虽然有很多颜值高、性格好的角色,但是不要在他们身上投入太多的情感。因为这个系列的配角太容易头和身子都不见了,或者换句话说,苏达游戏中的配角总是面临着生命危险。

这款游戏依然有着简单的画面质感,剧情和整体风格都是无厘头、黑色幽默,但游戏其实非常血腥和残酷。角色的四肢被切断,头部被击中,鲜血喷洒满屏幕。主角杀人——包括自己的妹妹,心狠手辣。再加上色情笑话和各种低级趣味,还是不能推荐给所有人。

但客观来说,如果要推荐苏达的作品,《英雄不再》确实是最合适的。经过十多年的行业打拼,他虽然依然喜欢创造凸显自己的东西,但也有了更多能够与大众达成共识的想法。

▲部分玩家心理阴影重重

除了更加鲜明的风格之外,这款游戏还融入了更多主流文化青睐的元素。比较典型的自然是在欧美有着多年文化底蕴的光剑——但苏达为其添加的收费方式也体现了他不轻易讨好主流甚至趁机踢掉的小心思。另外,主角特拉维斯喜欢漫画,见美女就傻的性格也基于宅男的刻板印象。

早在《密歇根》时期,拍摄场景中就有边缘内容的“情色”制作。这种咸叔般的笑话一直伴随着苏达的个人作品。 《英雄不再》以及三年后的同风格续集中,更是出现了更多清仓的白丝女仆、高中偶像、比基尼女郎(虽然最后很多女孩的头都会被砍掉)你)。

这种没有任何心机、没有任何掩饰的性格不仅吸引了玩家,也让很多开发者对苏达产生了好感。 《英雄不再》发售后,因《寂静岭》系列而深受玩家喜爱的作曲家山冈彰,因为对这款游戏着迷,决定加入 Grasshopper Studio。

更有趣的是,同样以强烈个人风格着称的《迈阿密热线》的制片人之一丹尼斯·韦丁也因为《英雄不再》成为了苏达的粉丝。他甚至还在身上纹了“SUDA Goichi”。

苏达也不忘记给粉丝们反馈。 2019年支线故事《英雄不再:特拉维斯再次战斗》上映时,预告片中主角玩的游戏是《迈阿密热线》。这种跨厂家、跨作品、只看彼此的直接联动,只有这群不受规章制度约束、无忧无虑的人才能进行。

▲可惜的是游戏效果不佳,反响平平。

好不好,因人而异。

除了原创作品外,苏达偶尔也会参与改编项目。比如他负责开发的嘻哈+流浪动画《混沌无双》游戏。然而,这些作品似乎都不是很成功,在关于苏达的讨论中也不常被人记住。

相比合作项目,苏达还是更喜欢个人秀,而且近年来在“服务”方面有愈演愈烈的趋势。最典型的就是2013年上映的《电锯甜心》。

在这部作品中,他针对了美国年轻人最喜欢的一些元素——电锯、僵尸、校园啦啦队里的金发大美女。玩家扮演朱丽叶,她的祖先专门杀死僵尸。十八岁生日,她自然会被不死族所吸引。由于男友被丧尸咬伤,朱丽叶直接用电锯砍下了他的头。把它剪掉。

这样做,你的男朋友既不会死,也不会变成僵尸,而且你还可以把它当做配饰戴在腰间,可谓一举多得。

就这样,在游戏中,朱丽叶和她只剩下一颗头却还能说话并负责抱怨的男友踏上了斩妖除魔的旅程。虽然还是有很多咸笑话和暴力血腥元素,但《电锯蜜糖》确实比以前内敛了很多。它更适合所有年龄段。就连把人砍成两半,也是大多数人都能接受的“猫鼠式暴力”。

▲男友(头)还可作为飞行道具发射

本作是苏达继多年前的PS上的《暮光综合症》之后第二款以女性主角为主角的游戏。但相比于当时还痴迷于恐怖和死亡美学的“二期”,现在的苏达是一个更加顺从原始欲望的家伙。玩家不仅可以将朱丽叶的服装换成比基尼、水手服等,战斗中还经常出现露出内衣、露手等场景,分不清是敌方还是玩家占了便宜。

作为丧尸文化再次流行时期的产物,《电锯蜜糖》这种无厘头又适合欧美宅男的配方还是比较少见的。

两部《英雄不再》加上《电锯蜜糖》良好的商业成绩,以及一些被报道的老作品,让苏达的工作室当年更加红火。他在圈内的名气也越来越大,在业内开创了自己的一片天地。

不过,如果你要问我“我推荐大家购买玩速达的游戏吗?”,我会负责任地告诉你:三思而后行。

须田刚一具有很强的游戏开发能力,平均每年能够参与一款游戏的制作。另一方面,他又是一个非常有想象力的人,不受固定公式的束缚,喜欢搞把戏。作为主要负责编剧/导演的人,苏达能够将很多个人喜好和想法融入其中。

所以,苏达的作品常常让人觉得,“哦,这个我很明白,哦,这个真有趣,原来可以这样做”。

但问题是,对于苏达的游戏来说,很难说“这是好的、完美的或者杰出的”——因为苏达作为游戏开发者的水平……严格来说,只能说是一般。他的大部分游戏只能提供简单的谜题,手感较差,关卡设计也很笨拙。当表现好的时候,可以达到“还不错”的水平,但从大多数传统游戏评测的角度来看,只能算是刚刚达到及格线。

▲酷炫、潮流、个性、猛男。但不好玩

也正是因为这个原因,2013年上映的《杀手已死》的评价颇为尴尬。这款游戏在服务方面还是下了很大功夫的,但是因为玩法千篇一律,太过媚俗,所以连很多忠实粉丝都玩不下去。因为如果没有那些稀奇古怪、有趣的部分,那么它的平庸的玩法基本上就留不住人了。

这部作品明显暴露了制作者的一些缺点和坏习惯。但幸运的是,这种“苏达魔法”的失败案例在他的职业生涯中并不常见。另一个典型的大概就是《英雄不再:特拉维斯再战》的奶粉+实验而已。大多数情况下,菅田刚一仍然能够保持一个让玩家能够接受并让他满意的水准。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.hezhongzy.com/html/tiyuwenda/8198.html